80 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges erinnern sich viele Menschen daran, welche Ereignisse damals in ihrer Heimatregion stattfanden. Vieles blieb jahrzehntelang unklar, manches wurde zum Mythos. Am 16. April 1945 wurde die alte anhaltische Residenzstadt Zerbst durch einen amerikanischen Bombenangriff zu 80 Prozent zerstört. Warum traf es Zerbst und wie verliefen die Kampfhandlungen hier im April 1945? Diese Fragen beschäftigten Prof. Herbert Witte in den letzten Jahren. Er fand die Antworten in den Militärarchiven und hat seine Erkenntnisse publiziert. In einem Vortrag, den er zum Auftakt der Gedenkwoche zur 80-jährigen Zerstörung der Stadt Zerbst hielt, berichtete er über seine Forschungen. Die Veranstaltung wurde vom Verein für anhaltische Landeskunde (VAL) organisiert. Hier seine Zusammenfassung:

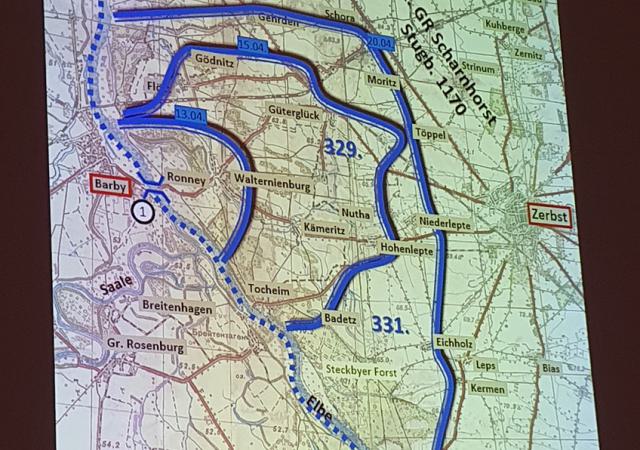

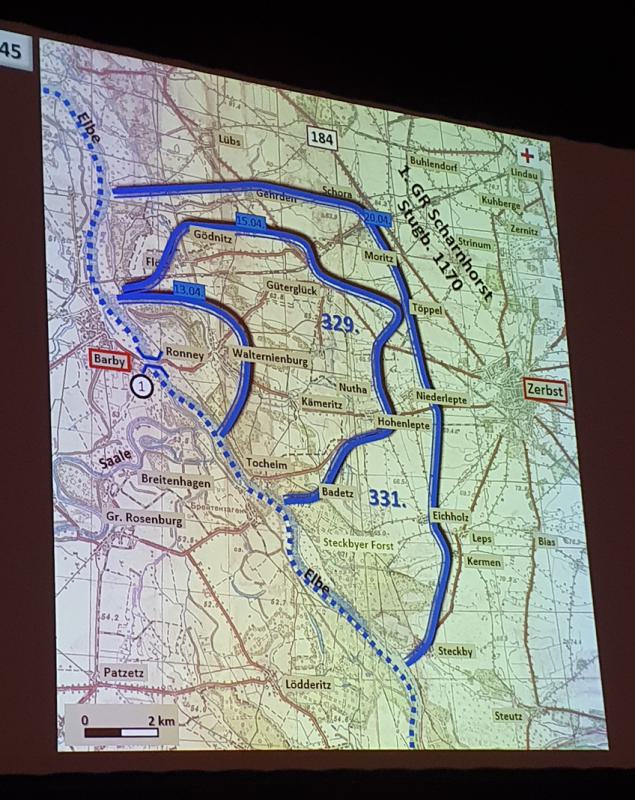

Im Vortrag wurden die Besonderheiten des Kriegsverlaufs vorgestellt, die unsere Region zu einem Brennpunkt der Kämpfe in Mitteldeutschland gemacht haben. Nach einem rasanten, fast kampflosen Vormarsch der 83. US-Infanterie-Division (der sogenannte amerikanische „10-Tage-Blitzkrieg“) schlug ihr vor dem Erreichen der Elbe der Widerstand der in Aufstellung befindlichen deutschen 12. Armee („Armee Wenck“) entgegen. Deren Oberkommando befand sich in Roßlau. Trotz starker Gegenwehr konnte am 13. April 1945 der amerikanische Elbebrückenkopf bei Barby/Walternienburg errichtet und ausgebaut werden. Die Verfolgung des Ziels, Berlin zu erreichen, wurde durch den generellen „Stopp-Befehl“ am 15. April abrupt beendet. Es sollte nur noch die mit den Sowjets vereinbarte Elbe-Mulde-Linie erreicht werden. Dementsprechend war das verheerende Bombardement auf Zerbst militärisch nicht mehr notwendig.

Der „Kehrtwende-Befehl“ Hitlers für die 12. Armee (22./23. April) führte zum Abzug der Hauptverbände der Armee Wenck in Richtung eines Abschnitts der Ostfront, der von Coswig (Anhalt) über Cobbelsdorf entlang der Autobahn 9 bis zum Berliner Ring verlief. Durch diese massiven Umgruppierungen gelang es, Tausende von Verwundeten aus Beelitz-Heilstätten in Richtung Lindau (Anhalt) zu evakuieren (29./30. April) und den Rest der an der Oder geschlagenen und sich nach Westen durchkämpfenden 9. Armee sowie die Verteidiger von Potsdam aufzunehmen (1. Mai).

Der Rückzug der Armee Wenck in Richtung Norden ermutigte die 83. US-Infanteriedivision, die „Operation Toast“ durchzuführen. In einem ca. 8 Kilometer breiten Vormarschkorridor wurden die Dörfer zwischen Zerbst und Coswig/Anhalt eingenommen (29. April), um am 30. April den Kontakt mit der Roten Armee in Apollensdorf herzustellen. Am 1. Mai rückten die Rotarmisten bis Roßlau vor, Zerbst wurde jedoch erst am 6. April von den Amerikanern übergeben. Warum die Verzögerung? Stalin hatte einen „Umkehr-Befehl“ für die 1. Ukrainische Front (Konew) erlassen, um Prag einzunehmen („Prager Operation“). Ab dem 3. Mai rückten Großverbände der 1. Weißrussischen Front (Schukow) in die Region vor, um am 8. Mai die Elbe zu erreichen. Der amerikanische Brückenkopf wurde geschlossen; die Verzögerung hatte man genutzt, um die westalliierten Kriegsgefangenen aus den Gefangenenlagern Altengrabow und Luckenwalde zu evakuieren. Die Armee Wenck hatte bis zum 7. Mai die Elbe nördlich von Magdeburg überquert, um sich in amerikanische Gefangenschaft zu begeben.

Neben diesen Inhalten, die mit bisher noch nicht gezeigten Fotos und Militärkarten illustriert wurden, wurde u. a. auf folgende Fragen eingegangen: Aus welchem Grund fand die Aufstellung der Armee Wenck im Herzen Mitteldeutschlands und insbesondere in unserer Region statt? Warum wurde Zerbst trotz des „Stopp-Befehls“ dem Erdboden gleichgemacht? Weshalb war die Operation „Toast“ notwendig?

Prof. Herbert Witte, von 1992 bis 2017 Institutsdirektor am Klinikum der Universität Jena, ist in Zerbst zur Schule gegangen und wohnt seit 2019 wieder

in seinem Heimatort Wertlau.

Prof. Dr. Herbert Witte